|

二人には、それぞれの人生を彩った物語がありました。そしてそれを明暗ともに話してくれました。それらは私たちをにっこり微笑ませ、また考え込ませます。

この特別な友情の物語を始める前に、「de protestjaren(プロテストの時代)」、英語圏で「the roaring sixties」として知られる、前世紀1960年代に遡りましょう。

プロテストは、若者たち、いわゆるベビーブーム世代(団塊の世代)から、やってきました。書物などで、当時の10代や20代の若者たちが社会に大きな影響を与えたことは、明確です。そして、この物語もその時代から始まっています。その年代の若者たちについて、かつてないほど多くが書かれ話されました。実際、彼ら自身も又、多く語っています。人々は少しずつ、このグループを正当に評価し始めています。その時代の特徴的な音楽を楽しみ、ファッションの店では別コーナーを設けて当時のモードを若者たちに販売するようになりました。このことから、魅力的な若者文化が社会の中に生まれています。

多くの分野で「大きな変化の時代」でした。1962年に市場に現れた経口避妊薬の結果、女性たちは遂に、より性の自由を得ました。それはフェミニズムの第二波(1965-1985)の先触れで、Dolle Mina(ドレ・ミーナ)の台頭となりました。これは既存の考え方に公然と対決する、自信を持った戦闘的な若い女性たちのグループでした。「baas in eigen buik(自分のお腹の主)」というスローガンを掲げ、中絶合法化を迫りました。もう一つ掲げていたのは、家事労働と賃労働の公平な分担でした。

それから、Provo(プロヴォ:1960年代オランダの反体制的な若者の集団)による、特に主要都市での住宅不足に対抗した空き家の不法占拠がありました。コミューンがまず既成の社会形態に代わるものとして現れ、自由恋愛が大いに喧伝され、大麻が使われることもありました。親たちとは、服装やヘアスタイル、好みの音楽も違いました。忘れられないジム・モリソンのアメリカのアンダーグラウンドバンド

The Doors(ドアーズ)が、大変な人気を集めていました。音楽では他に、レッド・ツェッペリン、ピンク・フロイド、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドなどが知られていました。また、プロテストソングが興り、伝説のボブ・ディラン、ドノヴァン、バフィ・セントマリー、ジョーン・バエズたちが歌いました。「We

shall overcome」は、世界中でよく聴かれた闘いの歌でした。

当時これは、オランダの縦割り社会に対する反抗を意味し、世界の各地でも様々な反乱が起こっていました。理想、自由や人種の平等のため、多くの戦いが行われました。より率直、人間的で社会的なシステムを求めての戦いでした。パリでのダニエル・コーン=ベンディット率いる学生の反乱がよく知られていますが、他の場所でも学生の蜂起が起こっています。アメリカではブラックパワーが評判になり、東欧ではより多くの自由への渇望が‘プラハの春’を迎えました。

しかし同じ年、「私には夢がある」という言葉が今なお知れわたっている、マーティン・ルーサー・キングが暗殺されました。アメリカで、ジョン・F・ケネディ暗殺の後、第二の犠牲者でした。そしてその2ヵ月後には、ロバート・ケネディにも同じことが降り懸かります。

60年代に特徴的なことは、特にアフリカ大陸の非植民地化でしたが、それが必ずしも自由と繁栄を導いたわけではありませんでした。しばしば権力争いで多くの犠牲者を生じました。コンゴ民主共和国の初代首相パトリス・ルムンバも、その一人です。又ナイジェリアと、反乱した州のビアフラとの戦いも、残虐なものでした。

しかし、議論の余地なく重要であったのは、次の二つです。キューバ革命がいわゆるキューバ危機によって世界を第三次世界大戦の瀬戸際へ導いたこと、長く続いたベトナム戦争が世界中に反戦運動を引き起こしたことです。

1964年、アメリカの名誉勲章受章者ダグラス・マッカーサー元帥がワシントンで亡くなりましたが、ちょうどその年にこの物語が始まります。彼はある期間、東京で‘最高司令官’として君臨していました。アメリカが強いた新憲法には、第9条が含まれなければならないとされました。第9条には、日本国民は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とあり、次の項に陸海空軍を保持しないと付け加えられています。

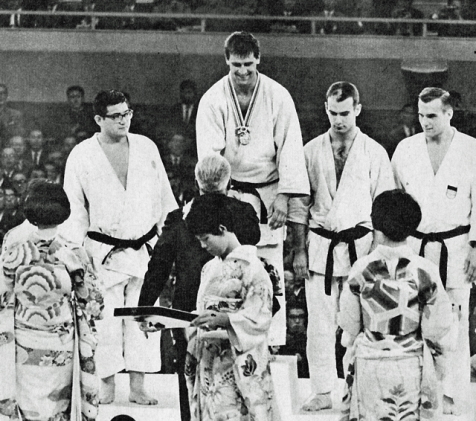

その同じ年、東京でオリンピック大会がアジアで初めて開催されました。開会式の聖火台に点火したのは、1945年8月6日、同じ日に原子爆弾が落とされた広島で生まれた坂井義則さんでした。日本はメダル獲得数で、アメリカ合衆国、ソビエト連邦に次ぐ名誉ある第三位を獲得しました。 |

ダグラス・マッカーサー |

オランダは15位でしたが、柔道でアントン・ヘーシンクが無差別級決勝戦で、柔道の母国である日本代表の神永昭夫を下して金メダルを獲得し、人々を驚かせました。これによって、ヘーシンクの名前は日本でとても有名になり、2010年の彼の死まで、その人気は続いています。

[1] 一つの選択と見慣れない手書きのアルファベット

福岡市に住んでいた18歳の宮崎芳江さんは、商業高校を卒業し、国内主要カメラメーカーの代理店で、国産・海外メーカー全般のカメラや写真機材、フィルム、薬品等の卸もしていた株式会社浅沼商会に就職しました。

それは彼女の意に適っていたのですが、まだ他に何か価値のあることをしたいと考えていました。

45年後、芳江さんは次のように話します。「仕事以外でなにか続けられるものをと思っておりました。偶然書店で目に留まったのが、国際文通協会の本でした。それを見て、すぐに申し込みを致しました。しばらくして、オランダの、私にはもったいないくらい良い方を、ご紹介いただきました。」

「芳江さんはどうしてオランダを選んだのですか?」

「私の町では博多ドンタクという祭りが5月に催されます。詳しくは分かりませんが、語源はオランダ語の zondag(日曜日)から来ているそうです。だからというわけではありませんが、東京オリンピックの柔道、無差別級で優勝したヘーシンクさんの風格はとても立派だと思いました。

歴史上でも、鎖国中の日本が出島を通じて海外交易を行っていた国がオランダです。大変興味深く、親しみさえ覚えました。」 |

18歳の芳江さん |

|

アントン・ヘーシンクが日本中に衝撃をもたらした日。

芳江さんがオランダを選んだ理由の一つにもなりました。 |

世界のもう一方、オランダのフリースラント州の州都レーウワーデンでは、アリィさんが22歳の誕生日を祝う、ちょうどその日に、日本からの手紙が届きました。彼女は4年間の

Mulo(当時の中等教育)の後、レーウワーデンの美術工芸学校で学び、児童保護相談所で働いていました。彼女自身は上級学校へ進み絵画技術をもっと学びたかったのですが、苦手な数学も必要だったので止めました。何年か後、そのような条件はなくなり、彼女は夢を実現するため夜間コースで学びます。

20代のアリィさん |

彼女も、世界中の若者たちの文通による交流を目的とする、その協会の会員でした。この若いフリースラントの女性は、それまでにも、ドイツ、フランス、スイス、インド、ニューギニアのような国々の同世代の人たちと‘若者の国際交流’をしていました。文通は長く続かなかったのですが、それにがっかりすることなく、次に日本を選びました。オランダととても文化の異なる国。彼女自身、そこではまだ皆が着物を着て歩いている、と思っていました。

彼女は笑って言います。「そう、外国で、ここでは皆が木靴を履いて通りを歩いている、と思われていたのと同じように。日本についての私の知識はとても僅かでしたが、とても魅力がありました。後にヨシエのおかげで、日本についてもっとよく知るようになりました。建築、絵画、フラワーデザイン、舞踊や劇場について、真剣に知識を深めようとしました。ヨシエは美しい本や絵をいろいろ送ってくれました。その他とても素敵だと思ったのは、誕生日に届いた最初の手紙の中に、私のペンフレンドになりたいですか、と尋ねる決まり文句がなかったことです。彼女には、それが当たり前だったのです!」

「それが文化の違いを感じた最初だったのでしょうか?その騒然とした時代、きっと他の違いにも気づいたのではないですか。」

|

アリィさんはそれに同意しますが、そのことが彼女たちの間に問題を起こしたことは一度もなかったことを強調し、次のように話します。「もちろん、いくつかの事柄をよく理解出来なかったこともあるのですが、ヨシエはそのことに深く入っていきたくないように思いました。それ以上追求することはありませんでした。ヨシエも又、私が書いたことで理解出来ないこともあったと思います。私たちはこれを扱うのに、お互い自由な方法をとったと思います。たとえば、それらについて尋ね、深く追求しようとはしませんでした。私の付き合い方を、もしかしてラフで無作法だと感じていないか、と尋ねた時、何も答えてくれませんでした。少しずつ分かってきたのは、そのようなダイレクトな質問に答えることは、彼女にはとても困難なのだろう、ということでした。彼女自身の文化の中では慣れていないことだったのだと思います。」

アリィさんは最初、芳江さん自身の気持ちをよく理解していなかったようです。芳江さんが最初の手紙を出した後、アリィさんが誠実に文通を申し出た返事を思ったよりも早く受け取り、自分の英語に自信がなかったので、これは大変な申し込みをしてしまったと思ったこと。そして、今更とり止めはできないし真剣に責任を持ってお付き合いをしていかねば、と考えたこと。まずこの手書きの文字に慣れなければならず、活字のアルファベットはよく見ていたけれど、ペン書きのアルファベットとは初めての出会いだったこと。その珍しさに色々な感激が思いめぐっていた、などのことです。

|

アリィさんと芳江さんの物語 Ⅱ へ |

|

© 2010 Trankiel

|

|

|

|